はじめに

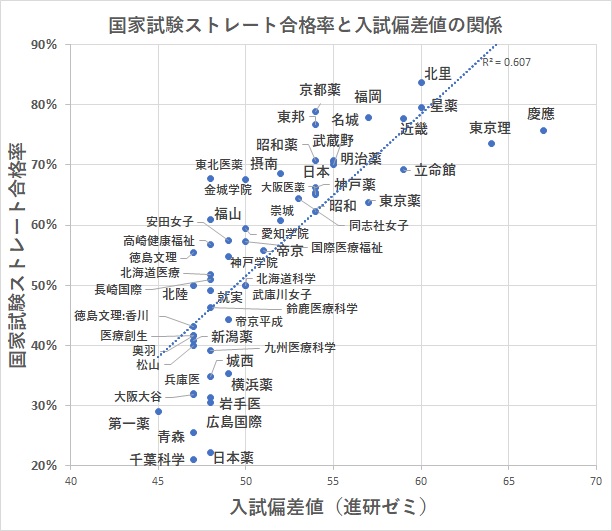

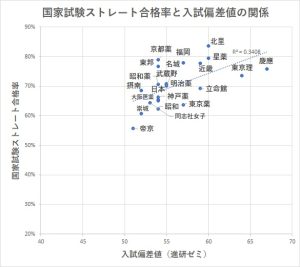

毎年発表される薬学部の国家試験ストレート合格率。その上位の大学の常連はほぼ決まっている。それらの大学に入るための偏差値は当然だが高い。

しかし、入試から6年間もその学力を維持できるであろうか?いや、むしろ、6年もあれば差を埋めることは十分可能である。

そんな思いから、『薬学部は偏差値の高い大学に入ればいいのか?』それを数値で追ってみた。

材料

結果

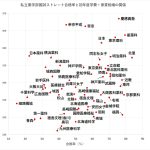

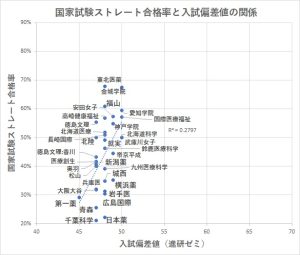

偏差値50を境にして分析してみた。

結果

全体の相関係数: r ≈ 0.78

→ 強い正の相関がある。決定係数(R²): 約 0.61

→ 合格率の変動の約 61% を偏差値で説明できる。偏差値 > 50 の大学群

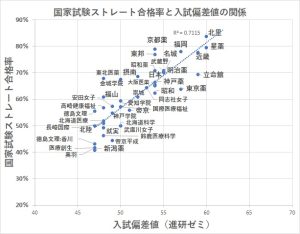

相関係数: r ≈ 0.58

中程度の正の相関。

偏差値 ≤ 50 の大学群

相関係数: r ≈ 0.53

中程度の正の相関。

考察

全体的な傾向

偏差値が高い大学ほど薬剤師国家試験の合格率も高くなる傾向が明確。

入試時点で学力の高い学生が集まる大学では、国家試験も突破しやすいと考えられる。上位群(偏差値 > 50)

相関はあるが、ばらつきが見られる。一定以上の学力層では「大学の教育体制」「学生の勉強姿勢」といった要因も合格率に影響している可能性が高い。下位群(偏差値 ≤ 50)

偏差値と合格率の関係は見られるが、数値のばらつきが大きい。偏差値の差よりも「大学の教育力」「学習支援」「学生の努力」によって結果が大きく左右されていると考えられる。総合的に

偏差値は合格率の有力な予測因子であるが、それだけでは十分ではない。

特に偏差値50以下の大学では「教育の質や支援体制」が合格率に強く影響する。

国家試験合格のためには「入学時の学力」+「大学での学習環境や指導」の両方が重要といえる。

感想

グラフ全体を見たときに、回帰線を大きく逸脱している慶応や東京理科大と、偏差値が50以下で合格率が40%以下の大学について考えてみた。

偏差値の高い大学に行けば6年間で薬剤師になれる確率も高い。一方で、慶応や理科大のような偏差値トップクラスの大学は回帰線に従えば合格率は90%や100%であってほしい。しかし現実はそうではない。ちなみに国公立の合格率の平均は80%である。90%を超えているのは金沢大学、東北大学、東大は100%である。(※東大は学部選びが特殊であるので一概に言えない)

これらを踏まえて思うことは、私立の薬学部で6年で薬剤師になりたければ必ずしも理科大、慶応のような偏差値トップクラスの大学に行く必要はないことになる。

初めのグラフで同じ偏差値の大学を比較した場合、「上にある方が大学のカリキュラムがイイ」ということになる。したがって、偏差値50以上の大学を比較した2枚目のグラフにおいて、回帰線よりも上にある大学に入るべきであることが望ましいと言えるだろう。

一方、偏差値50以下の大学は「偏差値の差よりも「大学の教育力」「学習支援」「学生の努力」によって結果が大きく左右されていると考えられる。」と、考察されている。つまり、偏差値50以下の大学こそ、入学後のカリキュラム、生活、実績を精査しなくてはならない。入りやすいからと言って安易に選んではいけないのだ。

私立薬学部入試を考えている人は併願する際、回帰線の上にある大学を、偏差値の違いで選ぶべきだ。

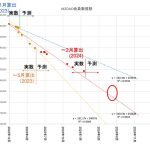

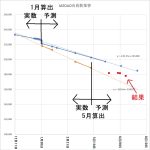

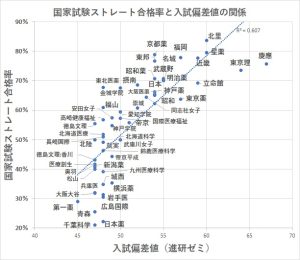

さらに、回帰線に影響を与えていそうな慶応、理科大、合格率40%以下の大学を排除してグラフにしてみた。

この結果を参考に、回帰線よりも上にある大学を併願するのが望ましいと言えるのではなかろうか。

日程は重なるかもしれないが、北里大学、福岡大学、京都薬科、摂南大学の併願が期待値が高いですね。

是非、受験生や保護者の皆様には参考にしていただきたいです。

【関連記事】